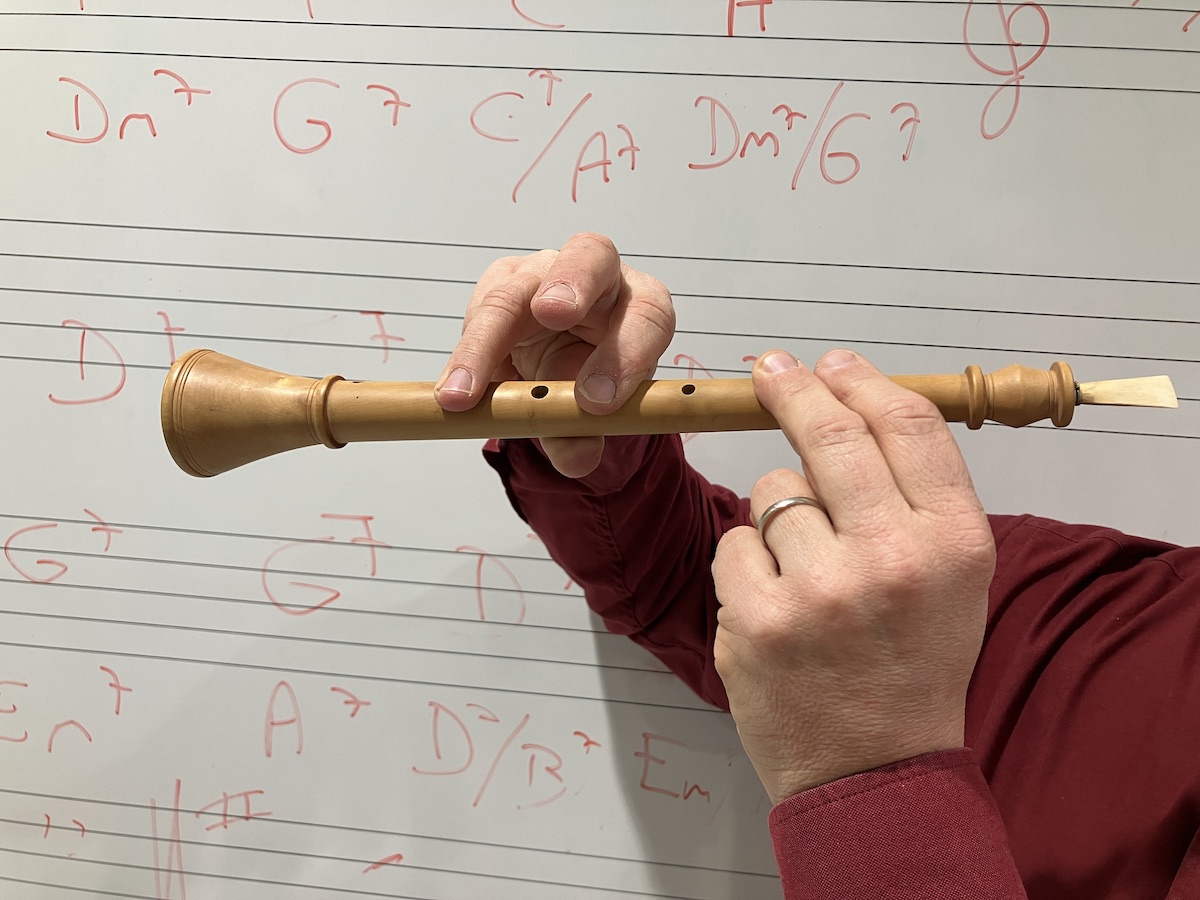

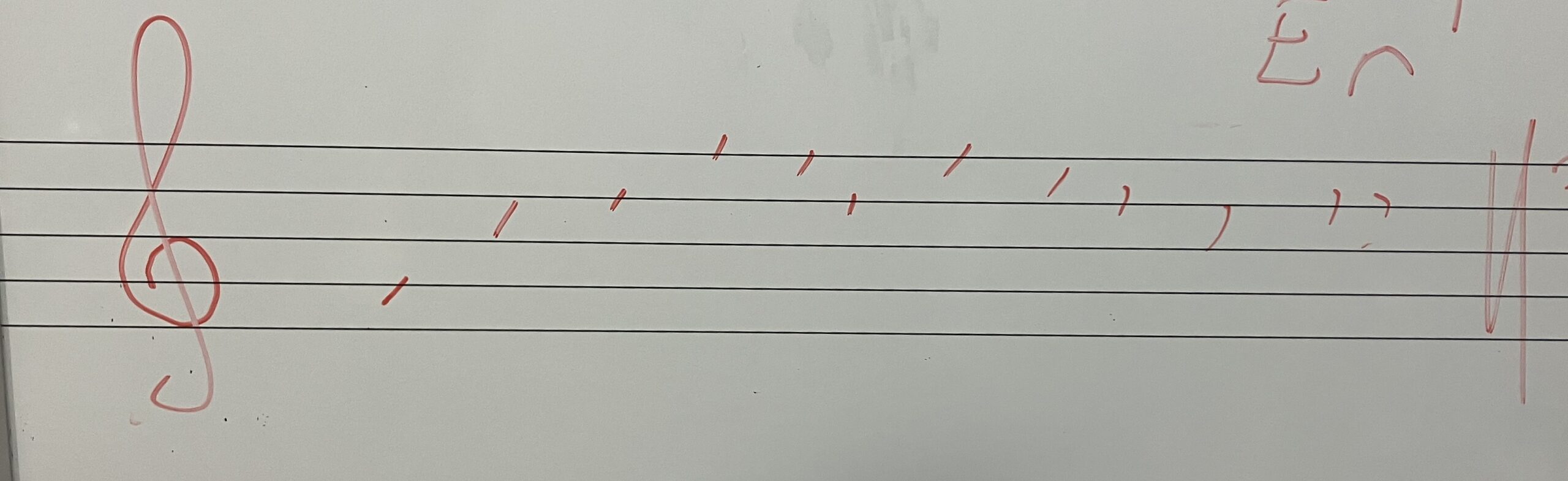

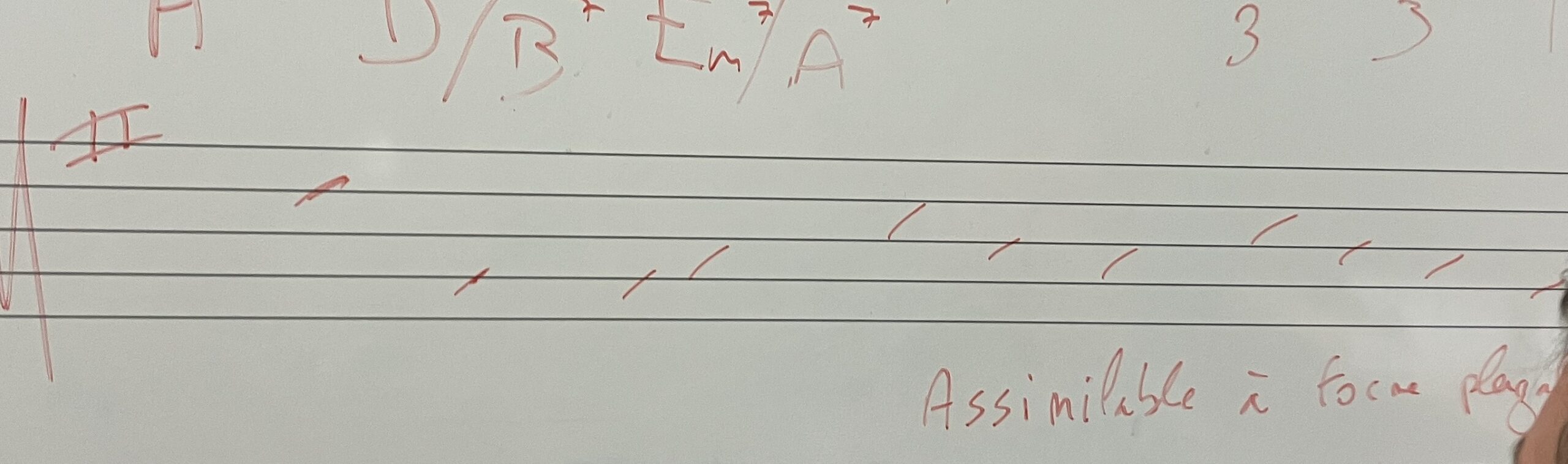

A la fargo de Canillo est, comme la Danse de l’ours, une chapelloise, c’est-à-dire une danse collective en cercle (cf. l’article concernant cette danse). Au clari, A la fargo de Canillo est joué en sol.

Cet air est aussi un témoignage d’une activité traditionnelle qui a été essentielle dans les Pyrénées centrales : la mine.

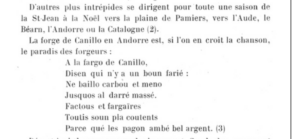

Mines de Baigory. Médaille (Pays-Basque).

Les maîtres des forges sont d’importants acteurs de la vie industrielle dès le début du XVIIe siècle et jusqu’au XIXe. Comme le montrent les archives, l’état de forgeron est héréditaire dans les familles d’Ariège qui se transmettent de père en fils leur art. « On trouvait difficilement une forge depuis le Comminges jusqu’en Roussillon dans laquelle la plupart des ouvriers ne soient natifs du comté de Foix. Ils se répandent même jusque dans le Béarn » écrit le naturaliste Picot de Lapeyrouse dans son Traité des mines et forges à fer du comté de Foix. (1786).

Une chanson célèbre circule alors à propos de la forge de Canillo, une des plus importantes forges de la région, située au-dessus des vallées d’Ariège, en Andorre .

(A la forge de Canillo / On dit qu’il y a un bon maître de forges, /il vous donne charbon et mine /jusqu’au dernier massé. /Commis et forgeurs, /tous sont bien contents /parce qu’il les paie avec du bel argent.)

(Informations extraites de Morère Philippe. « L’Ariège avant le régime démocratique. » L’ouvrier. II les forgeurs. p. 228 In: La Révolution de 1848. Bulletin de la Société d’histoire de la Révolution de 1848, Tome 11, Numéro 63, Juillet-août 1915. pp. 212-237. Note : le massé ou masset est la masse de fer retirée du creuset.)