Alphonse Sentein, instituteur, fondateur en 1921 de l’association « groupe folklorique biroussan ».

Un des symboles de la culture musicale traditionnelle ariégeoise est l’aboès du Couserans, un hautbois provenant du castillonnais.

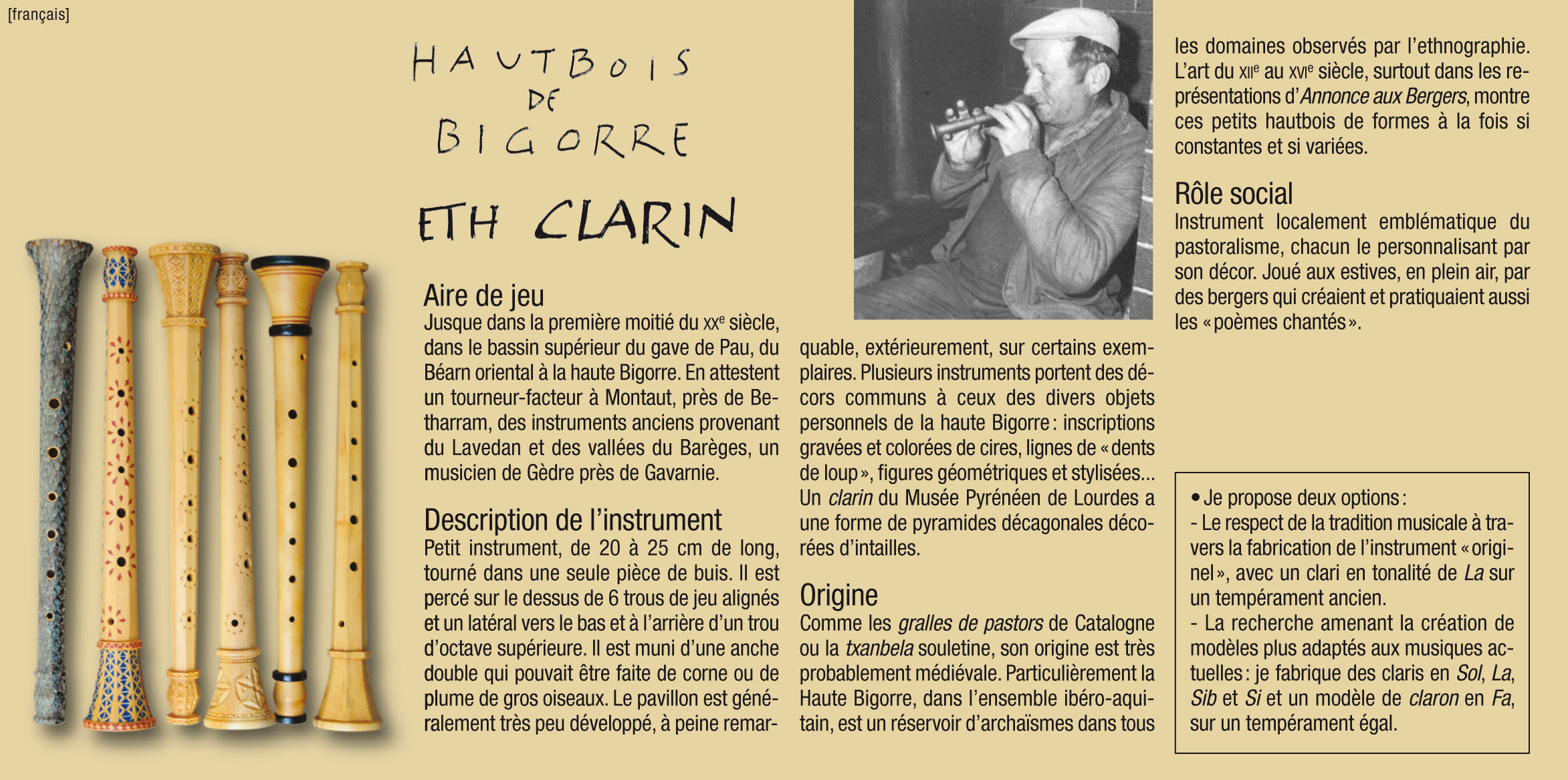

L’instrument plonge ses origines lointaines au moyen-âge à l’époque des chalémies et bombardes (voir les illustrations). Cependant, s’il a disparu en l’état du sol national au fil du temps, il a pu résister dans les vallées de ce pays de montagne. Le hautbois « moderne » quant à lui est issu d’une évolution du hautbois traditionnel à partir du XVIIe s.

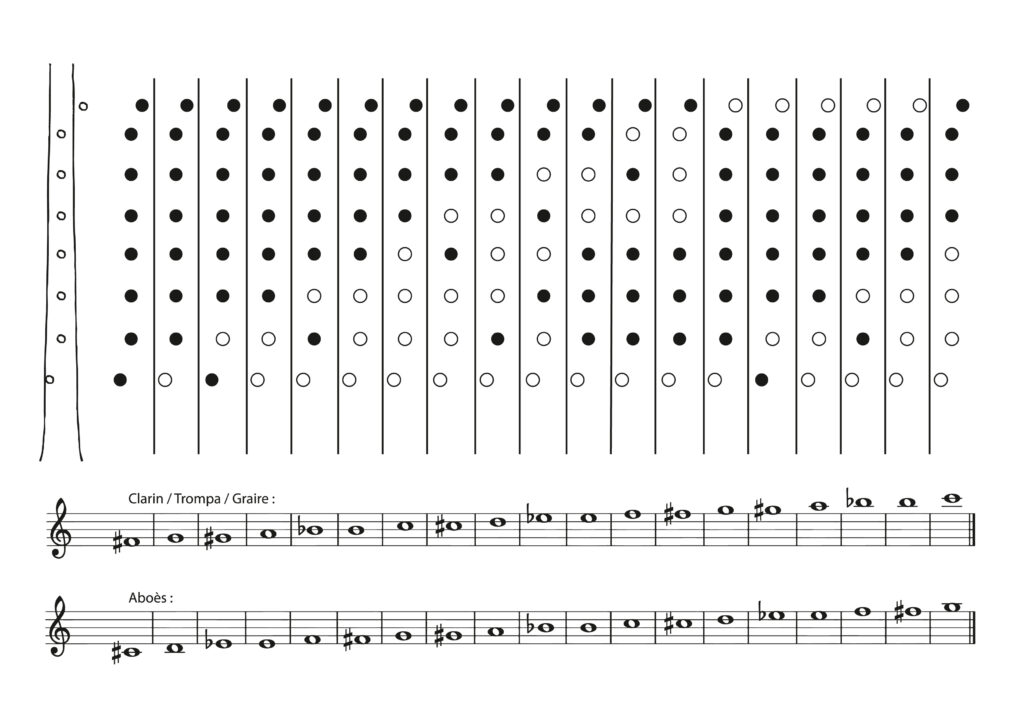

En trois parties, le haut permettant de fixer l’anche double, avec 6 perces devant et un trou d’octave à l’arrière, le hautbois est originellement en tonalité de Do#. Le hautbois « moderne » en Ré comporte une clef qui permet d’accéder à ce Do# – sous-tonique.

François Souque dit Pigalha. (1873-1936), célèbre joueur de hautbois.

Sur ce hautbois (photo de gauche) fabriqué par Pierre Rouch d’après un modèle de Pigalha, la perce de cette note est non clétée comme sur les vieux hautbois traditionnels retrouvés. En effet les joueurs avaient perdu et l’usage de cette clef et la technique pour la réaliser. Pour autant elle se trouve bien dans le hautbois baroque.

Hautbois Renaissance (chalémie), hautbois baroque (avec sa clef), hautbois classique début XIXe siècle, hautbois viennois début XXe siècle, hautbois viennois fin XXe siècle et hautbois moderne.

Un joueur du XVIIe s.

D’autres tonalités sont possibles comme l’explique Pierre Rouch. Notamment un aboès en Do du type de la « Tarota » catalane mais sans clefs. (voir la vidéo au bas de cet article).

L’aboès s’invite à toutes les fêtes folkloriques de ce territoire ariégeois et s’exporte bien au-delà.

Au début du XXe s., comme Pigalha, Eth Clitcho, du même groupe « Les Bethmalais », en était un joueur très connu. Nous étudions les Trois Traversées du Couserans qu’il jouait notamment.

Le groupe Les Biroussans à St-Girons en poursuit la tradition.

Comme le clarin, Pierre Rouch fabrique aussi cet instrument et l’enseigne à l’école de musique de St-Girons et au conservatoire de musique Guy-Laffite de St-Gaudens.

Cliquez sur les images pour les afficher en grand.

Aire de jeu de l’aboès. Carte tirée du dépliant CD 09. cf. wixsite des biroussans.